Kunstobjekte im Haus Potsdamer Straße

Die Häuser der Staatsbibliothek zeichnen sich neben der außergewöhnlichen, beeindruckenden Architektur auch durch viele hervorstechende Kunstobjekte und zahlreiche versteckte Preziosen aus. Einen großen Teil stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor und verlinken Ihnen den Standort mit Wegeführung in unser digitales Orientierungssystem.

Bitte geben Sie bei Verwendung der Fotos dieser Seite stets den entsprechenden Copyrighthinweis sowie Titel und Urheber:in des jeweiligen Objektes an.

Prof. Dr. h.c. Dr. Ing. e.h. Hans Scharoun wurde 1893 in Bremen geboren. Er absolvierte ein Studium der Architektur an der Technischen Hochschule Charlottenburg in Berlin. Als er 1964 den Wettbewerb für die Staatsbibliothek gewann, war er bereits einer der bekanntesten Architekten Deutschlands. Seine Karriere begann kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ende der 1920er-Jahre gründete er zusammen mit seinem Kollegen Adolf Rading ein eigenes Büro in Berlin und wurde schnell durch seine aufsehenerregenden Wohn- und Siedlungsbauten berühmt. Während der Zeit des Nationalsozialismus blieb er in Deutschland. Er war neben Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe einer der führenden Vertreter des 'Neuen Bauens' in Deutschland. 1972 starb er noch vor dem Abschluss der Bauarbeiten an der Staatsbibliothek. Die künstlerische Oberleitung der weiteren Bauarbeiten übernahm sein Partner Edgar Wisniewski.

Bereits während der Planungen wurden bildende Künstler durch Hans Scharoun in die Konzeption des Hauses mit einbezogen. Er bevorzugte dabei Künstler, mit denen er bereits bei anderen Projekten zusammenarbeitete.

Die Nüchternheit und Funktionalität der Bauten Scharouns hob sich deutlich vom Repräsentationsstil der Kaiserzeit ab. Seine Häuser erstrahlten mit ihren revolutionären flachen Dächern in leuchtendem Weiß. Die einzigen Schmuckformen, die die Bauten des in Bremerhaven aufgewachsenen Architekten auszeichneten, waren Motive aus dem Schiffsbau. So finden sich auch im Inneren der Staatsbibliothek mehrfach runde Fenster, die an die Bullaugen von Schiffen erinnern. Der Dampfer war als Zeichen des Aufbruchs eine Leitmetapher der Moderne.

Für Scharoun bildete der Mensch den Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Architektur. Deshalb sind die Räume seiner Häuser selten streng rechteckig. Stattdessen bilden die Grundrisse ein kompliziertes Gefüge aus trapezförmigen oder vieleckigen Räumen, die ineinander übergehen. Durch die Staffelung der Räume auf verschiedenen Ebenen entsteht ein spannungsreiches und eng aufeinander abgestimmtes Raumgefüge. Außerdem ergeben die Sheddächer, die Lichtpyramiden und die Milchglaskuppeln (sogenannte „Kalotten“) für den Benutzer ein indirektes, angenehmes Tageslicht. Dieses Architekturkonzept wird als organische Architektur bezeichnet.

Es war die Idee von Scharoun, die Kunst direkt im Gebäude zu integrieren. Das heißt, dass die Kunstwerke nicht dem bereits fertigen Bau hinzugefügt wurden, sondern es handelt sich um eine künstlerische Ausgestaltung wichtiger Architekturbestandteile, die mit dem Bau geplant und von den Künstlern in engem Zusammenwirken mit dem Architekten ausgeführt wurden. Sie sind nicht losgelöst als eigenständige Kunstwerke denkbar. Entsprechend der gesetzlichen Vorschrift wurden 2% der Bausumme für Kunst am Bau ausgegeben.

Kunst am Bau

Durch die Bundesinitiative "Kunst am Bau" sind für die Staatsbibliothek Kunstwerke mit hohem baukulturellem Anspruch entstanden. "Kunst am Bau setzt sich mit Ort und Raum, Inhalt und Funktion der Bauaufgabe auseinander. Sie kann einen Bau unterstreichen oder auf ihn reagieren, Akzeptanz und Identifikation fördern, Öffentlichkeit herstellen und Standorten ein zusätzliches Profil verleihen. " - aus dem Leitfaden Kunst am Bau

Kunst am Bau - Außenanlagen

Die neben dem Otto-Braun-Saal von Scharoun konzipierte Skulpturenterasse sollte nach der Sanierung der Staatsbibliothek 2001 erstmals ihre eigentliche Bestimmung erhalten. Kuratoren der Nationalgalerie wählten dafür die Skulptur ‚Constellation‘ aus, die als Leihgabe von der Bernhard-Heiliger-Stiftung zur Verfügung gestellt wurde. Die monumentale Arbeit aus der letzten Werkphase besticht durch ihre Leichtigkeit. Ein alles überragender Winkel überspannt die wechselhafte und ausgreifende Komposition aus Kugel, Reifen, gewölbter Platte und Kreisscheibe und gewährleistet damit die räumliche Geschlossenheit der Arbeit. (Marc Wellmann) Weitere Informationen

Kunst am Bau - Eingangshalle

„Panta rhei“, 375 x 648 cm, Gips

Das Relief wurde 1963 für die Deutsche Botschaft in Paris in Bronze gegossen. Ein Jahr später wurde das Gipsoriginal auf der documenta III gezeigt und ist als Leihgabe der Neuen Nationalgalerie im Foyer der Staatsbibliothek aufgestellt. Dem Titel "Panta Rhei", einem berühmten Ausspruch Heraklits mit der Bedeutung "Alles fließt, alles ist in Bewegung" entspricht das eruptive Aufbrechen der Oberfläche und das drängende Wachstum der Formen. Eisenstäbe, die im kurvigen Schwung aufsteigen, erhöhen den raumgreifenden Charakter des Reliefs, indem sie wie Antennen aus der plastischen Masse herausragen.

Beschreibung nach Bernhard-Heiliger-Stiftung

Günter Ssymmank

6.3.1919 Bautzen - 27.9.2009 Jork

In der Eingangshalle finden Sie eine Ausstellungswand zu diesen besonderen Leuchten. Standort-Link

"Philharmonieleuchte"

Ssymmank entwarf im Auftrag von Hans Scharoun Lampen für das Foyer der Philharmonie. Sie bestehen aus jeweils 72 Pilz- und Trägerelementen sowie aus 180 Stegelementen in unterschiedlichen Größen, gefertigt aus Polyamid und miteinander verklebt. Durch ihre Anordnung in verschiedenen Ebenen entsteht aus dem Überlappungseffekt ein verteiltes und blendfreies Licht. Mit dieser "Philharmonieleuchte" stattete er auch die Treppenaufgänge der Staatsbibliothek aus. Durch inzwischen entwickelte Verfahren können die Lampen heute aus Plexiglas hergestellt und verschraubt werden. Die ebenfalls von ihm designte Stehleuchte "Ssymmank" wurde 1981 für die Sammlung zeitgenössischer Objekte des Museum of Modern Art (MoMA) in New York ausgewählt.

Erich F. Reuter

7.9.1911 Berlin - 16.9.1997 Stolpe in Schleswig Holstein

Fußbodengestaltung der Eingangshalle, 1973

Der Berliner Bildhauer Erich F. Reuter gehörte zu jenen Künstlern, mit denen Scharoun bereits beim Bau der Philharmonie zusammenarbeitete. Dort schuf Reuter den Fußboden des Foyers, eine Gestaltungsaufgabe, die er auch in der Staatsbibliothek übernahm.

Der Fußboden der Eingangshalle besteht aus Natursteinen - aus Quarziten der Polarregion sowie aus Schiefer, die ein farblich differenziertes Bild entstehen lassen. Durch ein Liniennetz aus weißem Carrara-Marmor wird eine Fläche von 6.800 qm gegliedert und gleichzeitig optisch zusammengefasst.

Weiterführende Literatur

Wilk, Barbara: Die Eingangshalle ("Kunst am Bau" der Staatsbibliothek, Folge 3) - In: Mitteilungen SBPK 20.1988,2 Seite 76 ff.

Kunst am Bau - 1. OG

Erich Hauser - 15.12.1930 Rietheim-Weilheim - 28.3.2004 Rottweil

"Flächenwand", 1977

Acryl, 6,35 x 13,2 m

Bereits Scharoun plante die Gestaltung eines großformatigen Wandbildes im Ostfoyer des Gebäudes. Er notierte: "Wie Schlemmer". Der letztlich beauftragte Künstler und ausgebildete Stahlgraveur Erich Hauser fertigte dazu eine gegenstandslose Zeichnung aus schwarzen Linien auf weißer Fläche, die in unterschiedlicher Stärke von links unten nach rechts oben verliefen, sich verdickten, vereinten, trennten und mit kleinen Querstreben verbunden und "abgestützt" waren. Das so entstandene Kunstwerk zeigt in seiner Scharfkantigkeit deutlich die Herkunft von den plastischen Gestaltungen des Künstlers, die er ursprünlich nur in Stahl ausführte.

Günter Ssymmank

6.3.1919 Bautzen - 27.9.2009 Jork

"Philharmonieleuchte"

Ssymmank entwarf im Auftrag von Hans Scharoun Lampen für das Foyer der Philharmonie. Sie bestehen aus jeweils 72 Pilz- und Trägerelementen sowie aus 180 Stegelementen in unterschiedlichen Größen, gefertigt aus Polyamid und miteinander verklebt. Durch ihre Anordnung in verschiedenen Ebenen entsteht aus dem Überlappungseffekt ein verteiltes und blendfreies Licht. Mit dieser "Philharmonieleuchte" stattete er auch die Treppenaufgänge der Staatsbibliothek aus. Durch inzwischen entwickelte Verfahren können die Lampen heute aus Plexiglas hergestellt und verschraubt werden. Die ebenfalls von ihm designte Stehleuchte "Ssymmank" wurde 1981 für die Sammlung zeitgenössischer Objekte des Museum of Modern Art (MoMA) in New York ausgewählt.

Kunst am Bau - 2. OG

Günther Uecker: Schweigeskulptur (Wassertropfen), 1981

Günter Ssymmank

6.3.1919 Bautzen - 27.9.2009 Jork

"Philharmonieleuchte"

Ssymmank entwarf im Auftrag von Hans Scharoun Lampen für das Foyer der Philharmonie. Sie bestehen aus jeweils 72 Pilz- und Trägerelementen sowie aus 180 Stegelementen in unterschiedlichen Größen, gefertigt aus Polyamid und miteinander verklebt. Durch ihre Anordnung in verschiedenen Ebenen entsteht aus dem Überlappungseffekt ein verteiltes und blendfreies Licht. Mit dieser "Philharmonieleuchte" stattete er auch die Treppenaufgänge der Staatsbibliothek aus. Durch inzwischen entwickelte Verfahren können die Lampen heute aus Plexiglas hergestellt und verschraubt werden. Die ebenfalls von ihm designte Stehleuchte "Ssymmank" wurde 1981 für die Sammlung zeitgenössischer Objekte des Museum of Modern Art (MoMA) in New York ausgewählt.

Weitere Objekte zu Kunst und Architektur

Objekte in Eingangshalle und Außenanlage

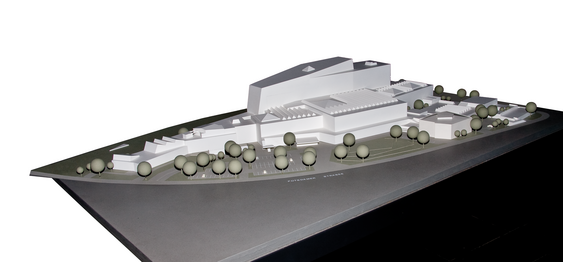

Ein detailgetreues Modell des Bücherschiffes lädt zum Perspektivwechsel ein und macht die architektonische Gesamtidee erfahrbar.

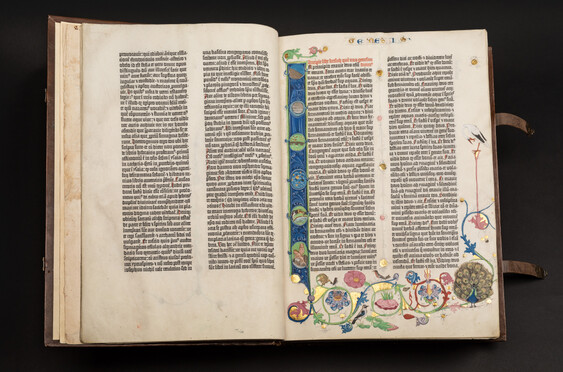

Beherzt in einer Gutenbergbibel blättern - ja, in der Stabi ist auch das möglich. Beinahe. In einer MagicBox ist derzeit ein Faksimile dieser Prachtdrucke ausgestellt, dessen Seiten sich durch Berühren seines "HighTechSchneewittchensarges" nach Belieben umschlagen lassen. Probieren Sie es aus.

Die ausgestellten Exemplare wechseln in Abständen.

Alfred Hrdlicka 27.2.1928 Wien- 5.12.2009 Wien

"Bonhoeffer" Büste, 1977 - Leihgabe der Evangelischen Kirche an die Staatsbibliothek, 2002

Im Mittelpunkt des bildnerischen Schaffens des österreichischen Bildhauers und Malers Alfred Hrdlicka stand die menschliche Figur, ihre realistische, dabei stets expressiv gestaltete Form. In seiner künstlerischen Tätigkeit wandte er sich immer wieder gesellschaftspolitischen Themen wie Krieg und Gewalt zu. Hierzu passt auch seine „Bonhoeffer“ Büste aus rosafarbenem portugiesischem Marmor, die seit Februar 2002 im Foyer vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Saal steht.

Tatsächlich war Dietrich Bonhoeffer einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er wurde zu einem herausragenden Vertreter der Bekennenden Kirche, die das Christentum mit der NS-Rassenideologie als miteinander unvereinbar erklärte. Seit 1940 engagierte sich Bonhoeffer im Widerstand. 1943 wurde er in Berlin verhaftet, aber erst nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 gelang es der Gestapo, ihm seine Tätigkeit im Widerstand nachzuweisen. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet.

Weitere Informationen können auch der Pressemitteilung zur Ausstellung "Dietrich Bonhoeffer - Alfred Hrdlicka - Staatsbibliothek zu Berlin" aus dem Jahr 2002 entnommen werden.

Von Günther Ssymmank stammt neben den prominenten "Philharmonieleuchten" auch die Wandgestaltung des Ausstellungsraumes, der von der Eingangshalle aus zu erreichen ist. Unterschiedlich breite, hochrechteckige Glasflächen aus zwölf verschiedenen oberflächenstrukturierten Gläsern sind in Rahmen aus Metall und Holz gefasst. Die einzelnen Felder stehen nicht plan nebeneinander, sondern sind so gegeneinander versetzt, dass sich ein Vorhangmotiv ergibt, welches zudem den unmittelbaren Blick in den Raum verwehrt.

Objekte - 1. OG

Matthias Koeppel

*22.8.1937 Hamburg

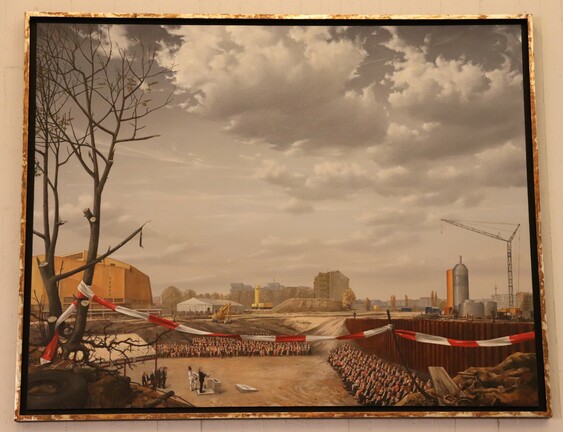

"Grundsteinlegung am Potsdamer Platz", Öl auf Leinwand, 150 × 190 cm, 1995 - Dauerleihgabe aus Privatbesitz an die Staatsbibliothek, 1996

Mit seinem Gemälde visualisierte der in Hamburg geborene Künstler Matthias Koeppel die feierliche Grundsteinlegung vor 2.000 geladenen Gästen auf der Brache Potsdamer Platz am 29.10.1994. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkam der Potsdamer Platz zu einer deprimierenden Brachlandschaft bis die debis AG das Terrain vom Land Berlin kaufte und ihr Immobilienmanagement mit der Bebauung des 68.000 qm großen Areals beauftragte.

Vom Landwehrkanal geht der Blick nordwärts zum Reichstag. Die linke Bildhälfte wird bestimmt von der goldenen glänzenden Magazinhülle der Staatsbibliothek und dazwischen liegt die neun Meter tiefe Baugrube, mit der Kapsel in der Hand der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen. Zwei Drittel des Gemäldes bestehen aus dem für Koeppel typischen Berliner Himmel. Unter genau jenem Himmel spielen Koeppels Geschichten, in denen er auf absurde, ironische, überspitzte und oft hintergründige Weise aktuelle politische und gesellschaftliche Szenen der Berliner Zeitgeschichte in seinen Gemälden abbildet.

Weiterführende Literatur

Hollender, Dr. Martin: Matthias Koeppels "Grundsteinlegung am Potsdamer Platz". In: Bibliotheksmagazin. Mitteilungen aus den Staatsbibliotheken in Berlin und München, 2009, 2, S. 71 ff.

Hans Elias 28.6.1907 Darmstadt - 11.4.1985 San Francisco

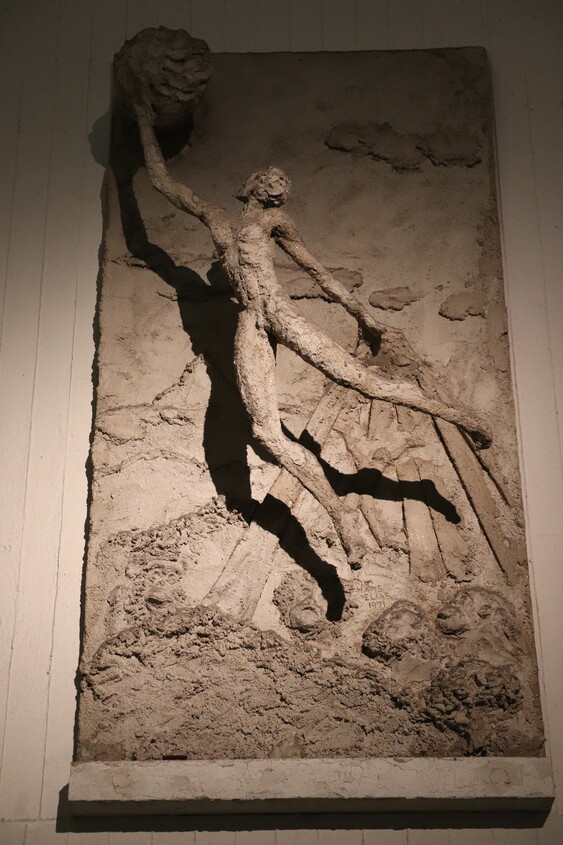

"Prometheus", 90 x 185 cm, Zement mit Acryl auf Holzplatte - Geschenk der Erben von Hans Elias an die Staatsbibliothek, 1993

Neben der Nordtreppe zum Ostfoyer des Scharounbaus ist in mehreren Metern Höhe eine Platte mit dem Relief einer Berglandschaft angebracht. Eine lebensgroße männliche Figur, die nach einer Flammenkugel greift, scheint davor zu schweben. Dieses Kunstwerk ist die Prometheus-Skulptur des bildenden Künstlers und Mikrobiologen Hans Elias.

Das Motiv „Prometheus bringt den Menschen das Feuer“ hat er mindestens zweimal bearbeitet. Eine erste Fassung im Querformat schenkte er vor 1980 dem „California National Primate Research Center“ der University of California. Über die Gründe, warum Hans Elias gerade das Thema „Prometheus bringt den Menschen das Feuer“ so fasziniert hat, kann man nur spekulieren. Vielleicht war es sein wichtigster Forschungsgegenstand, die menschliche Leber, die in der Antike als Sitz des Lebens, der Gefühle und als Organ des Zeus galt, der sie dem gefesselten, aber unsterblichen Prometheus täglich von einem Adler wegfressen ließ. Sein Motiv war aber nicht das in allen Kunstepochen immer wieder gestaltete Bild des „Gefesselten Prometheus“, sondern das des Lichtbringers, des Aufklärers. Dieses Motiv ist künstlerisch eher selten gestaltet worden.

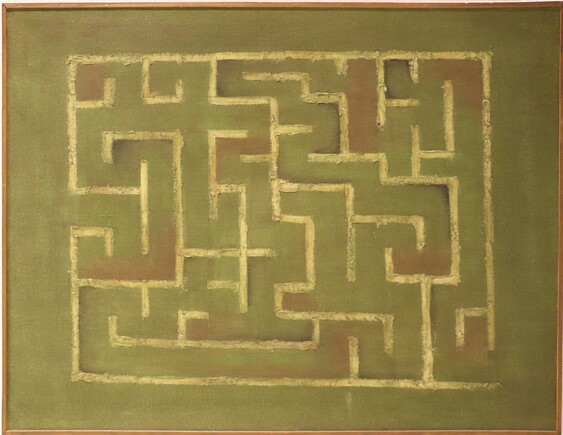

Das Werk „Labyrinth“ stammt von Zlatko Latković (1928-1999), einem kroatischen Maler und Erzpriester der griechisch-katholischen Kirche, der von 1963-1981 in Berlin lebte und wirkte. Das Bild schenkte Dr. Franz Görner, BDir. a.D., ehemaliger Leiter der Osteuropa-Abteilung, der SBB am 31.08.2000, dem Tag seiner Pensionierung.

Objekte - 2. OG

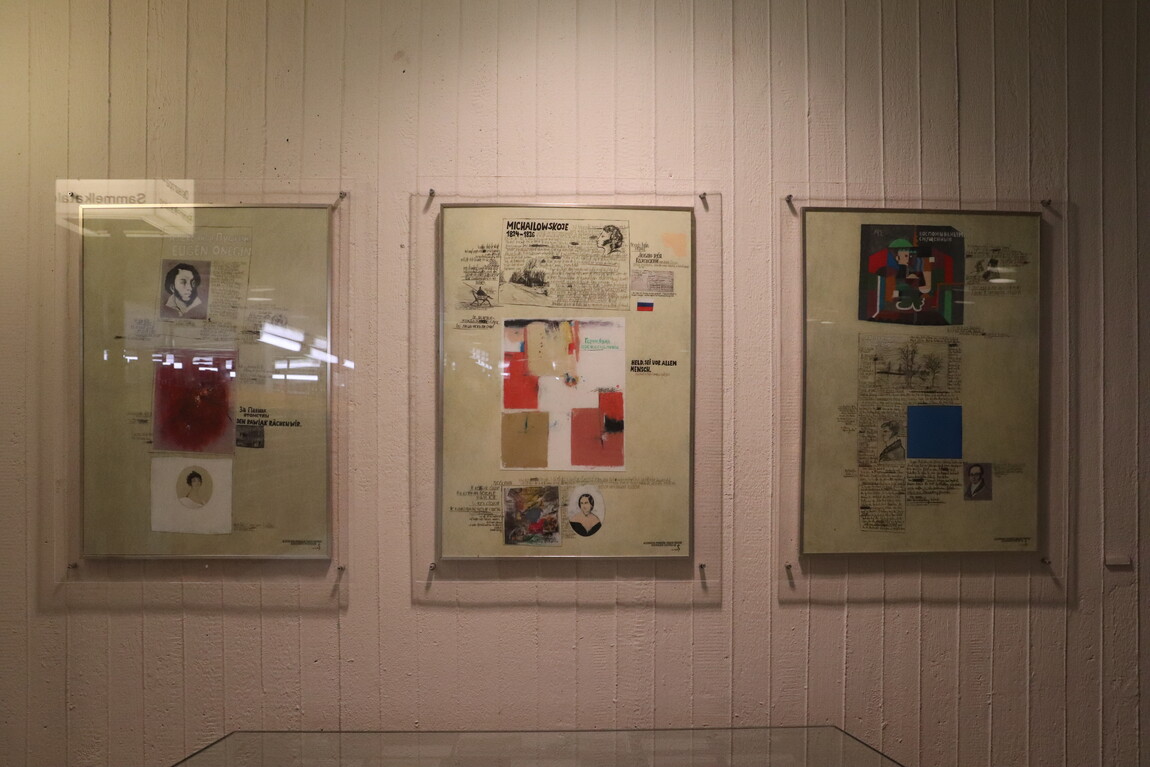

Triptychon Alexander Puschkin „Eugen Onegin“. 1993, je 70x50 cm, Öl, Mischtechnik, Collage, Karton

Im Juni/Juli 1999 hat es eine Ausstellung mit „Literaturbildern“ von Alexander Steffes (1937-2018) an der Stabi gegeben, auf der auch dieses Bild gezeigt wurde.

Ausstellungskataloge / Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz ; N.F., 34. ISBN 3-89500-110-4. Signatur 1 A 372320

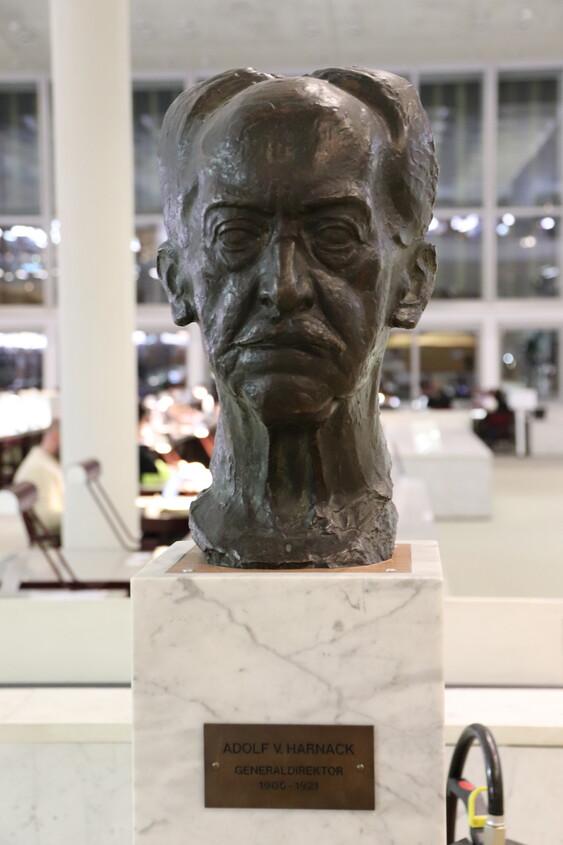

Adolf von Harnack (Generaldirektor 1905-1921)

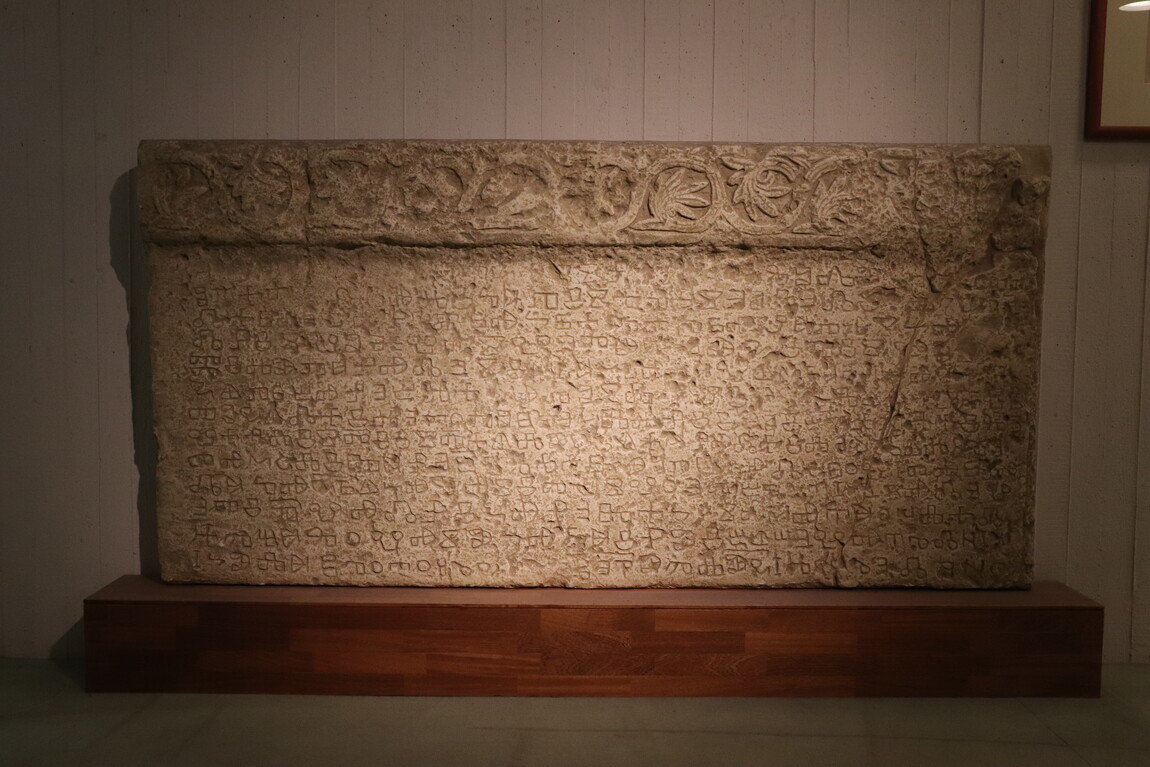

Tafel von Baska, um 1100. Replik 2002. Schenkung des Ministeriums für Kultur der Republik Kroatiens. Das Original aus weißem Kalkstein wird im Palais der kroatischen Akademie des Wissenschaften und Künste (HAZU) in Zagreb aufbewahrt.

Unter den ältesten glagolitischen Inschriften Kroatiens ist die Tafel von Baska die bedeutendste, längste und angabenreichste. Sie wurde 1851 in der Benediktinerkirche der Hl. Lucia in Jurandvor bei Baska auf der Insel Krk entdeckt, wo sie einst als Altarschranke diente. Auf ihr steht die frühest Erwähnung eines Herrschertitels und Herrschernamens in kroatischer Sprache sowie andere volkstümliche Namen von Herrschern, Adligen und Mönchen.

Der Tafeltext aus 13 Zeilen stellt ein Art Chartularium der Kirche der Hl. Lucia dar.

Der Inhalt besteht aus der christlichen Invokation und der Bekanntmachung des Abtes Drziah, der kroatische König Zvonimir habe während seiner Regentschaft der St-Lucia-Abtei einen Anger geschenkt; des Weiteren führt er die Zeugen dieser Schenkung an und droht denen, die sie leugnen würden mit Verfluchung. In den Ausführungen des Abtes Dobrovit geht es dann um den Bau der St.- Lucia-Kirche, die er mit 9 Ordensbrüdern in jener Zeit errichtete, als Fürst Kosmat über die ganze Grenzmark herrschte. Der Text wurde auch auf der zweiten, heute nicht mehr vorhandenen Platte (dem rechten Pluteus) fortgesetzt.

Die Schrift ist eine Übergangsstufe von älteren runden in die kroatische eckige Glagoliza. Die Sprache ist kroatisch mit Elementen des Altkirchenslawischen.

Die Staatsbibliothek zu Berlin besitzt mit dem Mendelssohn-Archiv eine der wichtigsten und umfangreichsten Sammlungen von Originaldokumenten aus der gesamten Familie Mendelssohn. Der Mendelssohn-Ausstellungsraum im Haus Potsdamer Straße gibt Einblicke in die Geschichte dieser einzigartigen deutsch-jüdischen Familie. Abgetrennt vom "modernen" Stil des Allgemeinen Lesesaals, aber doch voll einsehbar sind zeitgenössische Porträts einzelner Mitglieder der Familie zu sehen; in den Vitrinen wird anhand von Reproduktionen ausgewählter Dokumente die Geschichte der »Kernfamilie« Mendelssohn Bartholdy nachgezeichnet.

Es werde Licht!

Einmalig ist auch die komplexe Lichtarchitektur des Gebäudes: Durch eine breite säbelzahnartige Sheddach-Konstruktion fällt das Licht von Norden auf eine Zwischendecke, in die 200 so genannte Lichtkalotten eingesetzt sind. Diese streuen das Licht so, dass nur ein indirektes Tageslicht in den Lesesaal fällt. Dadurch wirkt das Licht wärmer und blendet nicht. Vier Lichtpyramiden durchbrechen die regelmäßige Kalottenanordnung und bilden Lichthöfe. Zudem sorgen die hohen und breiten Fensterfronten zum Kulturforum hin für viel Tageslicht.

Für die passgenaue Regulierung von Sonnenschutzlamellen und künstlichem Licht war ursprünglich ein Lichtpult vorgesehen, das mit seinen ausgefeilten Steuerelementen selbst Captain Kirk mit seinem Raumschiff Enterprise neidisch gemacht hätte. In Betrieb war das personalintensive Lichtpult allerdings kaum.

Aus: Das Bücherschiff am Kulturforum - eine virtuelle Ausstellung

Berühmt für die offene, terrassierte Leselandschaft: Der Allgemeine Lesesaal nach den Plänen von Hans Scharoun.

Die Spiraltreppe verbindet mehrere Ebenen im Lesesaal.

Objekte - 3. OG

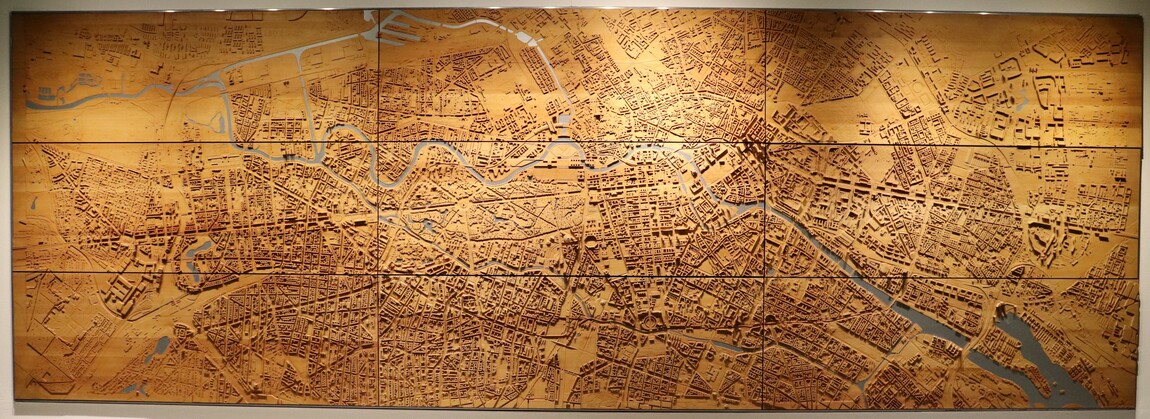

Bereits 2005 lagen für Berlin Geodaten für die städtebauliche Planung vor, die neben Angaben zu gebäudescharfen Abgrenzungen auch deren Höhe beinhalteten. Für herausragende Gebäude wie Kirchen, Regierungs- oder Kulturbauwerke lagen sogar Daten für das individuelle Aussehen vor. Aus diesen Daten fertigte die Braunschweiger Firma scopulus©/Christian Werner ein 3-D-Stadtmodell an. Es gibt auf 360x120 cm² ein sehr detailliertes Bild der Stadt im Maßstab 1:5.000, wie es sich die

Stadtplaner vorstellten. Es handelt sich um das Berliner Stadtmodell mit der größten abgedeckten Fläche von 18x6 km², das aus stabverleimtem Holz einer Elsbeere gefräst wurde.

s. a. Bibliotheksmagazin 3/2015, S. 3-7 https://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/Publikationen/Bibliotheksmagazin/Bibliotheksmagazin_2015_3.pdf

Große Globen sind seit dem 16. Jahrhundert als Symbole für Weltoffenheit, weltumspannendes Wissen in Bibliotheken, aber natürlich auch weltweiten Machtanspruch genutzt worden. Solange der mit Fertigstellung des Hauses dort eröffnete Kartenlesesaal in Betrieb war, wiesen diese Globen auch auf die mit diesem verbundenen Forschungsmöglichkeiten hin.

Die Rohrpostanlage der Staatsbibliothek diente lange Zeit als Verbindung zwischen den Magazinen und Abteilungen. Auch an diversen Stellen im Lesesaal finden Sie noch "Bahnhöfe" dieser "luftigen Züge".

Eine bebilderte Informationstafel gibt Einblick in Technik und Nutzung.

Es werde Licht!

Einmalig ist auch die komplexe Lichtarchitektur des Gebäudes: Durch eine breite säbelzahnartige Sheddach-Konstruktion fällt das Licht von Norden auf eine Zwischendecke, in die 200 so genannte Lichtkalotten eingesetzt sind. Diese streuen das Licht so, dass nur ein indirektes Tageslicht in den Lesesaal fällt. Dadurch wirkt das Licht wärmer und blendet nicht. Vier Lichtpyramiden durchbrechen die regelmäßige Kalottenanordnung und bilden Lichthöfe. Zudem sorgen die hohen und breiten Fensterfronten zum Kulturforum hin für viel Tageslicht.

Für die passgenaue Regulierung von Sonnenschutzlamellen und künstlichem Licht war ursprünglich ein Lichtpult vorgesehen, das mit seinen ausgefeilten Steuerelementen selbst Captain Kirk mit seinem Raumschiff Enterprise neidisch gemacht hätte. In Betrieb war das personalintensive Lichtpult allerdings kaum.

Aus: Das Bücherschiff am Kulturforum - eine virtuelle Ausstellung