Musik

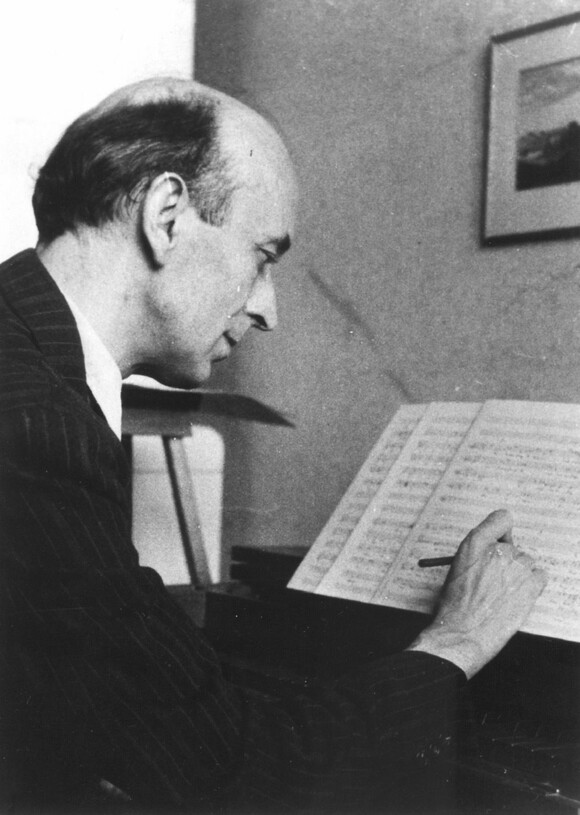

Der Nachlass von Ernst Pepping

Über seine Witwe Marianne kam 1986 der Nachlass des 1981 verstorbenen Ernst Pepping in die Musikabteilung. Er umfasst mit etwa 100 Autographen nahezu den gesamten kompositorischen Nachlass des Kirchenkomponisten, auch seine Skizzen und Entwürfe. Dem Nachlass angegliedert wurde auch autographes Notenmaterial von Paul Scheinpflug (1875-1937), dem Schwiegervater Ernst Peppings. Im Herbst 2007 kam nochmals ein Konvolut von kleineren Orgel- und Chorwerken hinzu, das der Komponist nicht veröffentlicht wissen wollte.

Ernst Peppings Aufstieg als Komponist ist besonders im Bereich der Vokalmusik erkennbar, die man im Zuge der Liturgischen Bewegung und Jugendmusikbewegung aus dem Schattendasein befreien wollte. Die ersten Erfolge errang er hier im Jahr 1929 mit verschiedenen Messkompositionen. 1934 übernimmt Pepping in Spandau an der „Evangelischen Schule für Volksmusik“ (der späteren „Berliner Kirchenmusikschule“) den Tonsatzunterricht.

Als Künstler nahezu hermetisch abgeriegelt und scheinbar unbeeinflusst von NS-Diktatur, Weltkrieg und deutscher Teilung wird er bis zu seinem Tod 1981 im Johannesstift an dieser Kirchenmusikschule leben. Zwischen 1934 und 1938 entstand das ganz auf die Praxis ausgerichtete „Spandauer Chorbuch“. Durch seine Zusammenarbeit mit der „Spandauer Kantorei“ unter Gottfried Grote (1903-1976) (Vgl. 55 Nachl 76) hinterließ Pepping zahlreiche gottesdienstliche und freie Orgelkompositionen und ein beachtliches Chorwerk, das große Zyklen ebenso umfasst wie Evangelienmotetten und kleinere musikalische Formen.

Bereits im Frühwerk von Ernst Pepping ist mit seiner konstruktivistischen und formstrengen Linearität ein konstanter Personalstil erkennbar. Seine Musik wirkt daher für viele wenig zugänglich, etwas sperrig und akademisch trocken. Peppings Musik kann als ein Inbegriff von „Antiromantik“ bezeichnet werden. Nach einer Phase strenger Polyphonie in den 1920er und frühen 1930er Jahren folgen Werke, die vornehmlich durch die Tendenz zur Schlichtheit, Einfachheit und Klarheit gekennzeichnet sind, während für die technisch sehr anspruchsvollen Großwerke der Nachkriegsjahre ein freizügiger Wechsel von polyphoner und homophoner Schreibweise sowie ein stärkeres Hervortreten chromatischer Partien und klanglicher Härten charakteristisch ist. Peppings starke Tendenz zur Erneuerung polyphoner Traditionen bekundet sich sowohl im Zugriff auf alte kontrapunktische Formen wie Kanon, Passacaglia oder Fugato wie auch allgemein im Streben nach einer differenzierten Behandlung der Rhythmik.

Musikästhetisch hat Pepping seinen Personalstil in seiner programmatischen Schrift „Stilwende der Musik“ von 1934 festgehalten. Hier schildert er den Gang der Musikgeschichte als einen Niedergang, der mit der musikalischen Spätromantik einen Höhepunkt erreicht habe und nur durch eine Umorientierung zurück zu den musikalischen Wurzeln der Musik vor 1600 von Ludwig Senfl und Gilles Binchois überwunden werden könne. Seine Forderungen gegen den romantischen Individualismus und sein Eintreten für mehr Gemeinschaftsausdruck und Ordnung waren auf die musikalische Textur bezogen und korrespondierten mit dem damaligen Sprachgebrauch innerhalb der musikalischen Aufbruchsbewegungen. Mit Arnold Schönberg stimmt Pepping zwar in einer notwendigen Katharsis von der romantischen Überfrachtung überein. Er war aber nicht bereit, den Weg in die Atonalität mitzugehen. Peppings Personalstil war stets von einer schöpferischen Auseinandersetzung mit der Tradition und dem Glauben an die Unerschöpflichkeit des tonalen Kompositionsprinzips geprägt. Damit war er weniger Neuerer als vielmehr ein Mann der Verbindung des Neuem mit dem Alten. Während des Dritten Reiches changierte das Milieu der evangelischen Kirchenmusik zwischen Anbiederung und Distanz zum Regime. Pepping war es gelungen, sich völlig unauffällig und neutral zu verhalten, indem er sowohl auf die Komposition von politischen Ergebenheitsadressen an die Machthaber verzichtete als sich auch zumindest öffentlich jeder kritischen Äußerung über die Diktatur enthielt. Im Gegensatz zu anderen Künstlern in Deutschland war die Nachkriegszeit für Pepping keine Phase des Neubeginns, obwohl er 1953 zusätzlich zum Professor für Komposition an die Berliner Hochschule für Musik berufen wurde.

Als Peppings großartigstes Werk gilt sicherlich der „Passionsbericht des Matthäus“ von 1949. Er traf den Nerv einer unsicheren und notvollen Nachkriegszeit und wurde von Zeitgenossen mit Erlebnissen aus Diktatur, Unrecht und Schuld in Verbindung gebracht. Pepping hat sich in dieser Hinsicht aber nie geäußert, wollte er doch immer losgelöste, im eigentlichen Sinne absolute Musik komponieren. Peppings „Missa Dona nobis pacem“ wurde 1948 während der Berlin-Blockade komponiert. Zweifellos sind beide Werke - wie auch manch andere Kompositionen von Ernst Pepping - geprägt von Zerrissenheit, Angst und Verzweiflung, aber auch der Sehnsucht nach einer anderen, einer friedlicheren Welt.