Musik

Über die 9. Sinfonie

Ende 1989 war Berlin sicherlich die aufregendste Stadt in Europa. Die Mauer, die fast 40 Jahre die Stadt zertrennt hatte, war in unblutiger Revolution gefallen; die Wiedervereinigung unseres Landes kündigte sich an. In diesen rauschhaften Wochen spielte auch Beethovens Neunte Sinfonie eine besondere Rolle: Leonard Bernstein war nach Berlin geeilt, und mit hochkarätigen Musikern aus aller Welt spielte er die Neunte; einmal dirigierte er im Osten und einmal im Westen der Stadt.

Bernstein machte etwas sehr Ungewöhnliches - wenn man die besonderen Umstände außer Acht lässt, würden manche auch sagen können, etwas Ungeheuerliches. Er griff an entscheidender Stelle in den Text ein: Wo es in Schillers Ode und damit auch im Finale der Sinfonie heißt "Freude schöner Götterfunken", da ersetzte Bernstein die "Freude" durch das Wort "Freiheit".

Im Programmheft verteidigte er diesen Eingriff: Er sei sicher, dass Beethoven ihm seinen Segen gegeben hätte. Kein Werk erschien Bernstein und vielen Zeitgenossen geeigneter, die große Begeisterung über das Ende einer mörderischen Grenze wiederzugeben.

Die meisten Zuhörer, Millionen in den 36 Ländern, in welche die Aufführung übertragen wurde, werden ihm zugestimmt haben.

Und der Wechsel von der Freude zur Freiheit beschäftigt noch heute Musikkritiker und Kulturwissenschaftler, wenn es um die Authentizität von Beethovens berühmtester Komposition geht.

Kein zweites Werk der sinfonischen Literatur hat eine so breite und vielschichtige Rezeptionsgeschichte entfaltet wie Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Ihre Wirkung reicht weit über den musikalischen Bereich hinaus; sie hat Dichter, Schriftsteller und bildende Künstler inspiriert und überdies tiefgreifende ästhetische und philosophische Erörterungen und Diskussionen ausgelöst. Vor allem aber hat sie, seitdem sie im Mai 1824 zum ersten Mal erklungen war, zu allen Zeiten den Menschen guten Willens ihre Botschaft verkündet, die konkret ausformulierte Idee von der Freude und der weltumspannenden Brüderlichkeit unter den Menschen.

Die 9. Sinfonie ist ein Schlüsselwerk der sinfonischen Musik. An ihr kam in der Folgezeit kein Komponist vorbei, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen. Namentlich die große Sinfonik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wäre ohne sie so nicht denkbar.

Für Anton Bruckner etwa wurde das Erlebnis der 9. Sinfonie, besonders ihrer drei instrumentalen Sätze, zum auslösenden Moment seines gesamten sinfonischen Schaffens, während Gustav Mahler auf dem von Beethoven eröffneten Weg der Einbeziehung von Singstimmen und Chören weiter schreiten sollte. Für beide Komponisten gewann im Hinblick auf ihre Sinfonien die Neunzahl eine geradezu magische Bedeutung, wohinter sich die doppelte Sorge verbarg, ihre jeweils eigene Neunte könnte einen Vergleich mit der übermächtigen Vorgängerin nicht bestehen, und sie selbst würden - wie deren Schöpfer - in ihrem Schaffen über eine neunte Sinfonie nicht hinausgelangen.

Johannes Brahms spielt im Schlusssatz seiner 1. Sinfonie so deutlich an Beethovens Freudenthema aus der Neunten an, dass er auf einen entsprechenden Hinweis den ironischen Kommentar abgeben konnte, es sei merkwürdig, dass das jeder Esel gleich höre.

Beethoven selbst hat sich schwer damit getan, nach Vollendung der Achten 1812 die Arbeit an einer neuen, seiner Neunten Sinfonie in Angriff zu nehmen. Zwischen beiden Werken sollten am Ende fast zwölf Jahre liegen; immerhin sind in einem solchen Zeitraum zuvor die anderen acht Sinfonien entstanden. Die Gründe für den immer wieder erfolgten Aufschub sind zunächst den historischen Zeitereignissen geschuldet, galt es doch, den Siegen über Napoleon und dem Wiener Kongress mit einigen Gelegenheitswerken Tribut zu zollen.

Man wird sie aber auch in Beethovens persönlichen Lebensumständen suchen müssen, die von Krankheit, zunehmender Taubheit, Vereinsamung und gesellschaftlicher Isolation geprägt waren, nicht zuletzt durch den aufreibenden Kampf um die Vormundschaft über den Neffen nach dem Tode des Bruders.

Die ersten Hinweise auf Beethovens Plan, eine neue Sinfonie - und zwar in d-Moll - zu schreiben, finden sich schon 1811/12 unter den Skizzen zur 7. und 8. Sinfonie. Zur selben Zeit hegte er auch den Gedanken, eine Ouvertüre unter Einbeziehung von Chorgesang auf Schillers Ode "An die Freude" auszuarbeiten.

Dazu ist es allerdings nicht gekommen. Es zeigt sich hieran aber, dass das Gedicht Beethoven über Jahre hinweg beschäftigte, denn bereits in seiner Bonner Zeit hatte er sich für die Ode begeistert und sie als Klavierlied - sogar mit all ihren Strophen - in Töne gesetzt. Leider ist diese Komposition verschollen. Zehn Jahre später, als die Arbeit an der Sinfonie in Gang gekommen war, sollte der Gedanke, die gesungene Freudenode mit einer Gattung der Instrumentalmusik zu verbinden, erneut aufleben.

Der endgültige Entschluss Beethovens zur Komposition des Werkes zeichnet sich erst ab, als ihn im Sommer 1817 eine Einladung der Londoner Philharmonic Society erreichte, verbunden mit der Aufforderung, gleich zwei neue Sinfonien mitzubringen. Aus der Reise wurde nichts, aber Beethoven trägt sich tatsächlich für einige Zeit mit Gedanken an zwei Sinfonien. Letztendlich hat sich davon nur die Neunte durchgesetzt. Nach ihr hat Beethoven sich der Komposition von Streichquartetten zugewandt: Vorüberlegungen zu einer zehnten Sinfonie sind nur in einer Reihe von Skizzen überliefert.

Nachdem 1818 zum ersten Mal die entscheidende Idee eines vokalen Sinfonie-Finales aufgetaucht war, ohne dass Beethoven einen bestimmten Text ins Auge gefasst hätte, muss die Sinfonie noch einmal in den Hintergrund treten, um der Komposition der letzten Klaviersonaten und hauptsächlich der Missa solemnis den Vortritt zu lassen. Im Herbst 1822 wird dann die eigentliche, konzentrierte Arbeit an der Sinfonie aufgenommen und in der Folgezeit zum Abschluss gebracht.

Die Komposition erfolgt, nachdem eine Art von Konzept für das Gesamtwerk erarbeitet war. Seiner Gewohnheit entsprechend, schreibt Beethoven zunächst Entwürfe in Skizzenbüchern und auf losen Blättern nieder.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt geht er dann zum wichtigsten Arbeitsschritt, der Ausarbeitung der Partitur, über, wobei er weiterhin auf die Skizzenarbeit angewiesen bleibt. Auf diese Weise wird bis zum Herbst 1823 die Niederschrift der ersten drei Sätze der Partitur vollendet.

Während der Arbeit am vokalen Schlusssatz erscheinen auch wiederholt Skizzen zu einem "finale instromentale", die seine Unsicherheit erkennen lassen, ob er mit der Einbeziehung des gesungenen Wortes die richtige Lösung für das Finale gefunden hat. Er muss einige Mühe darauf verwenden, den Einsatz der Singstimmen mit der Freudenmelodie nach dem rein instrumentalen einleitenden Teil überzeugend zu motivieren. Er entscheidet sich für die Einschaltung eines Rezitativs, für das er selbst nach Worten sucht. Ein Text wie "Lasst uns das Lied des unsterblichen Schillers singen" wird bald wieder verworfen. Dagegen findet sich in dem späteren Versuch "nicht diese Töne, fröhlichere" bereits die Keimzelle des endgültigen Wortlauts "O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere!": Die vorangehende bedrohliche, schrill-dissonante Schreckensmusik wird damit zurückgewiesen, dem Eintritt der Freudenhymne der Weg bereitet.

In den ersten Monaten des Jahres 1824 lag die Partitur des gesamten Werkes vor. Man hat sie sich zu diesem Zeitpunkt als einen Packen von mehr als 200 unbeschnittenen Notenblättern vorzustellen, die zu mehreren Bündeln zusammengeheftet waren. Das Papier war nicht durchweg von einheitlichem Format: Zwar hatte Beethoven das Werk zum überwiegenden Teil auf 16-zeiligem Notenpapier im Querformat niedergeschrieben; für einige Abschnitte des Schlusssatzes jedoch, in denen das Solistenquartett, der Chor und das groß besetzte Orchester zusammenwirken, musste er auf Blätter im Hochformat mit 23 Notensystemen zurückgreifen.

Da sein Manuskript keine Reinschrift darstellt, sondern eine Arbeitspartitur, die mit ihren überaus zahlreichen, auch heftigen Streichungen, Rasuren, Überschreibungen und Verweisungen augenfällig die Spuren des Kompositionsprozesses trägt, war es für Aufführungszwecke nicht unmittelbar zu verwenden.

Es bedurfte versierter, mit Beethovens Handschrift und seinen Notierungsgewohnheiten vertrauter Notenkopisten, um eine Abschrift nach der Originalpartitur herzustellen. Aus dieser konnte dann das für die Uraufführung benötigte Stimmenmaterial herausgezogen werden.

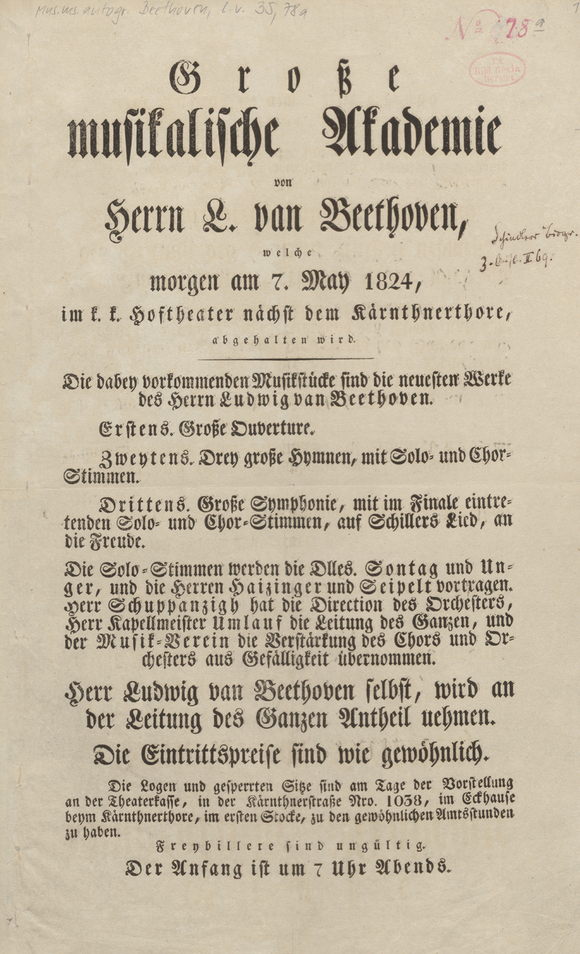

Die erste Aufführung der Sinfonie fand am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater statt. Nach Augenzeugenberichten hatte der Komponist "an der Leitung des Ganzen Antheil". Er stand dem dirigierenden Kapellmeister Umlauf zur Seite und markierte, "in seiner Original-Partitur nachlesend", die neu einsetzenden Tempi. Mehr ließ der Zustand seines Gehörs nicht zu. Er musste sogar auf den jubelnden Applaus des Publikums aufmerksam gemacht werden, damit er sich bedanken konnte, was er dann auch, wie es hieß, "in linkischster Weise tat". Die Aufführung der Sinfonie wurde am 23. Mai 1824 in Wien wiederholt, und bald erklang das Werk auch in anderen Städten: 1825 in London, Frankfurt und Aachen, 1826 in Leipzig, Bremen und Berlin.

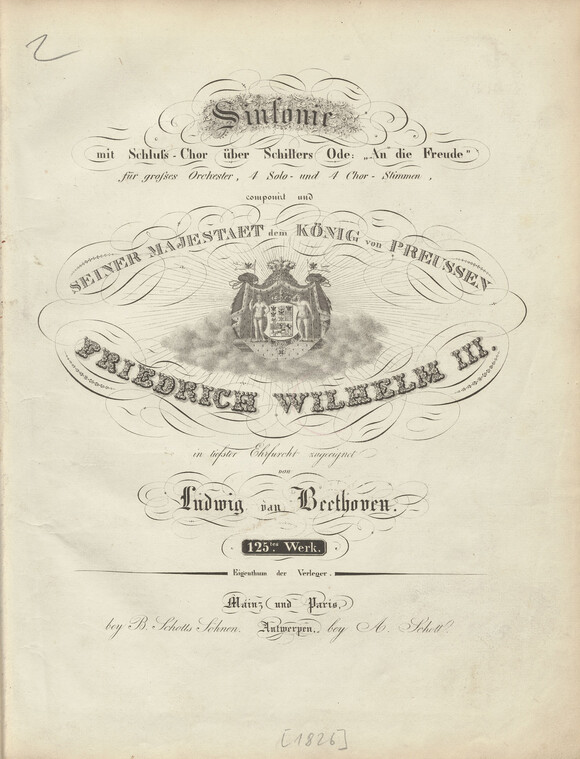

Im Sommer 1826 erschien die 9. Sinfonie im Druck als Beethovens Opus 125 bei Schott in Mainz in Partitur und Stimmen; gleichzeitig wurde ein Klavierauszug des letzten Satzes herausgegeben.

Ende September sandte Beethoven eine überprüfte Partiturabschrift mit eigenhändigem Dedikationstitel nach Berlin an den preußischen König Friedrich Wilhelm III., den Widmungsträger des Werkes.

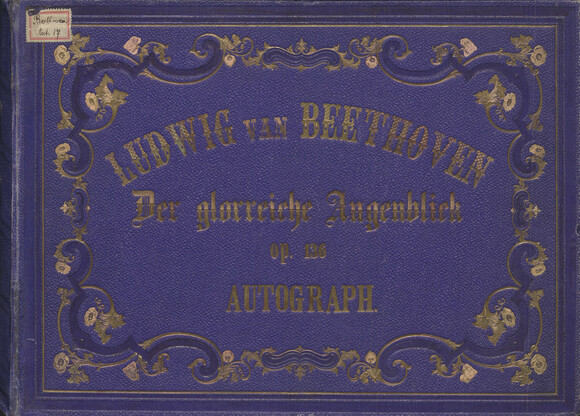

Nach Beethovens Tod befand sich die Original-Partitur - das Autograph - der 9. Sinfonie im Besitz Anton Schindlers. Als Gehilfe und späterer Biograph des Komponisten war er auch an den Vorbereitungen zur Uraufführung des Werkes beteiligt. Nach eigenem Bekunden hatte er das Autograph im Februar 1827, wenige Wochen vor dem Tod des Meisters, von diesem als Geschenk erhalten. Merkwürdigerweise war das, was Schindler als Geschenk in Händen hielt, von vornherein ein Torso: Vorhanden waren die vollständigen Sätze I-III, vom Finalsatz allerdings nur ein kleinerer Teil. Alles Übrige fehlte.

Zwei Blätter aus seinem fragmentarischen Autograph, welche die nachkomponierte Coda des Scherzos enthalten, sandte Schindler im September 1827 nach London an den Pianisten und Komponisten Ignaz Moscheles, der sich ein Andenken an den verstorbenen Beethoven, mit dem er in Wien befreundet gewesen war, erbeten hatte. Beide Blätter gelangten nach verschiedenen Zwischenstationen und vorübergehender Trennung 1956 in das Bonner Beethoven-Haus. - An einen unbekannten Empfänger wurden, vermutlich ebenfalls durch Schindler, drei Blätter aus dem Schlusssatz weitergegeben. Sie liegen heute als besondere Kostbarkeit in der Bibliothèque Nationale in Paris.

1846 kam Schindlers Autograph der 9. Sinfonie in die Königliche Bibliothek zu Berlin, der er seine überaus wertvolle Beethoven-Sammlung gegen Zahlung einer Leibrente vermacht hatte.

Hier wurden die 137 Blätter der wenn auch unvollständigen Handschrift in der Folgezeit mit dem roten Halbledereinband versehen, der sie heute noch umschließt, fünf Blätter fehlten.

Die in Schindlers Partitur von Anfang an vermissten Teile des Finalsatzes waren nicht etwa verloren gegangen. Sie hatten sich in Beethovens Nachlass gefunden und waren auf dessen Versteigerung im November 1827 vom Wiener Verleger Domenico Artaria erstanden worden.

1901 gelang es mit Hilfe einer Vorfinanzierung durch den Bonner Musikgelehrten Erich Prieger, die hochbedeutende Musikhandschriftensammlung der Familie Artaria nach Berlin zu holen. Mit ihr kamen, in fünf Faszikeln zu insgesamt 67 Blättern, die fehlenden Abschnitte des Finales in die Königliche Bibliothek: Zum ersten Mal seit Beethovens Tod waren die wesentlichen Teile des Autographs seiner 9. Sinfonie in 204 Blättern wieder an einem Ort vereint.

Aber der glückliche Zustand sollte nicht länger als vier Jahrzehnte andauern. Es war der Zweite Weltkrieg, der die 9. Sinfonie wieder auseinander riss. Um ihre kostbaren Bestände vor den Kriegseinwirkungen zu schützen, begann die Preußische Staatsbibliothek 1941 damit, sie aus Berlin an verschiedene Orte des damaligen Deutschen Reiches, die vor Bombenangriffen sicher schienen, auszulagern. Das sechsteilige Autograph der 9. Sinfonie wurde hierbei - im Bemühen, das Risiko eines etwaigen Totalverlustes so gering wie möglich zu halten - in drei Partien an unterschiedliche Auslagerungsorte gebracht, was den Beginn einer langwierigen, Jahrzehnte währenden Odyssee bedeutete.

Die gebundene Partitur aus Schindlers Besitz kam nach Schlesien, zunächst auf das Schloss Fürstenstein, dann in das Kloster Grüssau. Nach Kriegsende befand sie sich dort auf nunmehr polnischem Gebiet. Obwohl sie bereits 1946 in die Jagiellonen-Bibliothek nach Krakau gebracht wurde, galt sie für lange Jahre offiziell als verschollen.

Die Finale-Faszikel I-III gelangten in das pommersche Altmarrin, zogen aber kurz vor Kriegsende noch einmal nach Schönebeck an der Elbe um und konnten 1946 in das Bibliotheksgebäude Unter den Linden, die spätere Deutsche Staatsbibliothek, in Ost-Berlin zurückgeführt werden. Für die Faszikel IV und V schließlich war als Auslagerungsdomizil das Kloster Beuron im oberen Donautal ausgewählt worden, wo sie bis 1947 verblieben. Nach einem Zwischenaufenthalt von 20 Jahren in der Universitätsbibliothek Tübingen kamen sie 1967 in die Staatsbibliothek der 1961/62 errichteten Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach West-Berlin.

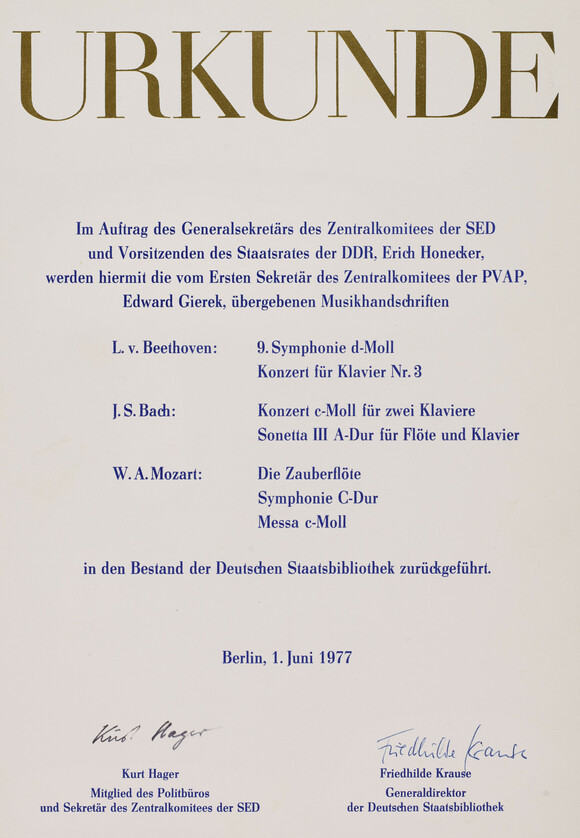

Während eines Staatsbesuches in der DDR im Jahre 1977 wurden von der polnischen Regierung einige der Meisterhandschriften aus den in Krakau verwahrten Beständen der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek an die DDR und damit an die Ost-Berliner Staatsbibliothek zurückgegeben. Neben Autographen von Bach und Mozart gehörten dazu auch die Originalhandschriften von Beethovens 3. Klavierkonzert und von seiner 9. Sinfonie.

Damals gehegte Hoffnungen, es könne sich um einen Auftakt für eine weitergehende Rückgabe der preußischen Bestände handeln, haben sich bis heute nicht erfüllt.

Immerhin befanden sich jetzt alle Teile des Autographs der 9. Sinfonie wieder an einem Ort. Aber sie lagen in den zwei Hälften einer geteilten Stadt. Quer durch die 9. Sinfonie verlief die Berliner Mauer, sie war ein Monument des Kalten Krieges. Ein Bild von wahrhaft beklemmender Symbolhaftigkeit: Der Schnitt ging mitten durch die Doppelfuge des Schlusssatzes, jenen Höhepunkt, auf dem Beethoven die beiden musikalischen und ideellen Hauptthemen - Freude und weltumspannende Brüderlichkeit unter den Menschen - in kontrapunktischer Verflechtung gleichzeitig erklingen lässt.

In der Folge der deutschen Wiedervereinigung wurden die beiden Berliner Staatsbibliotheken 1992 unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammengeführt.

Als dann die Bestände der Musikabteilung 1997 wieder im Haus Unter den Linden ineinander geordnet werden konnten, fanden auch die auseinander gerissenen Bestände wieder zueinander: Das Autograph der 9. Sinfonie, durch Krieg und Kalten Krieg "streng geteilt" (um hier noch einmal den Schillerschen Odentext aufzugreifen), war erneut vereint. Es gehört zu den kostbarsten Schätzen des musikalischen Erbes, es ist das nun durch die UNESCO besonders geadelte Herzstück der großen Beethoven-Sammlung in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz.